Contents

茶事の種類

『炉の正午の茶事』が最も正式な茶事になります。

正午の茶事はお昼正午ごろからはじめることからその様に呼ぶようになりました。

🔶茶会の招きを受けると、寄付に集まり、お客が揃うと案内で、外待合に通り亭主の迎付を受け蹲踞で手水をつかい席入したあと『炉の正午の茶事』では初炭、懐石、そのあとお菓子が出て初座は終わりになり、中立となります。

🔶銅鑼の合図で再び席入りした後、濃茶、後炭と続き、そのあと薄茶が出て後座は終ります。客は退出するという二刻4時間にわたる茶事です。

🔶風炉の正午の茶事では、懐石、初炭、菓子、中立、濃茶、後炭、薄茶の順のお点前となります。

🔶二部、後座は 濃茶お点前と薄茶お点前、お菓子、濃茶お点前と薄茶お点前

をいただきます。

『茶事には決まったお作法があります。』

この茶事の流れを覚えておけば、初めてでも、どんな茶会にも迷いません。

このルールを会得しておきましょう。

寄付と待合

茶事では最初に入るところは寄付きです。

足袋替えなど身支度を済ませておきます。

(足袋は持参したきれいなものと履き替えます)

🔶お客が待ち合わせる『待合の床の飾りつけ』には『茶会のテーマ』が表現されています🔶これから始まる茶事は『どんなしつらえ』がされているのかと、心が弾んでしまう瞬間なんですね。

🔶🔶待合:寄付では大きな荷物、手荷物を預けるところから茶事が始まります。

1.待合:白湯をいただく(待合が寄付きを兼ねることもありますよ)

2.腰掛待合,露地草履を履いて、路地の腰掛待合へ進みます。

3.亭主の迎えを受けて黙礼する。(亭主とは主催者のことです。)

亭主の迎え又は銅鑼の音が鳴るまで静かに待ちます.

4.つくばいで、手を清め心も清める。

5.席入→ 本席に進む(席入り時刻はつくばいを使って、本席に入

るときです、遅くとも15分前には寄り付きに到着しましょう.)

6.床(掛け軸)前に進んで、膝前に扇子を置き、掛物を拝見します。

点前座に進んで、釜を拝見する。

7.挨拶『一人ひとりに亭主とあいさつをします。』

席入り

待合から路地へ出て、腰掛待合に座り亭主の迎えを受けて席入床飾り、

釜の据え方などお道具のすばらしさや、その日しつらえなど

亭主の心意気をくみ取れるひとときです.

1.初座:初炭点前→炭点前を拝見から始まりです。

2.香合拝見:蓋を取って拝見する

3.懐石料理:一人ひとり折敷を受け取り、懐石料理をいただく

4.懐石後:懐石の最後に縁高を茶道口に返す。

5.退席:お正客から順に露地へ出る後座準備のため待合で案内を待つ.

6.腰掛待合:腰掛待合で、後座の始まりを知らせる銅鑼の音を聞く.

1.後座:席入り、掛け軸拝見後、お点前

◎濃茶お点前,一つの茶碗を回し飲む(1回ごとにお湯で茶碗を清めて、濃茶を出します.)

◎『後炭点前』,『炭点前』を拝見する。

◎薄茶点前,個々の茶碗に薄茶が出ます。

◎退席,正客から順に退席します。

◎一人ひとり亭主にあいさつで終わります。

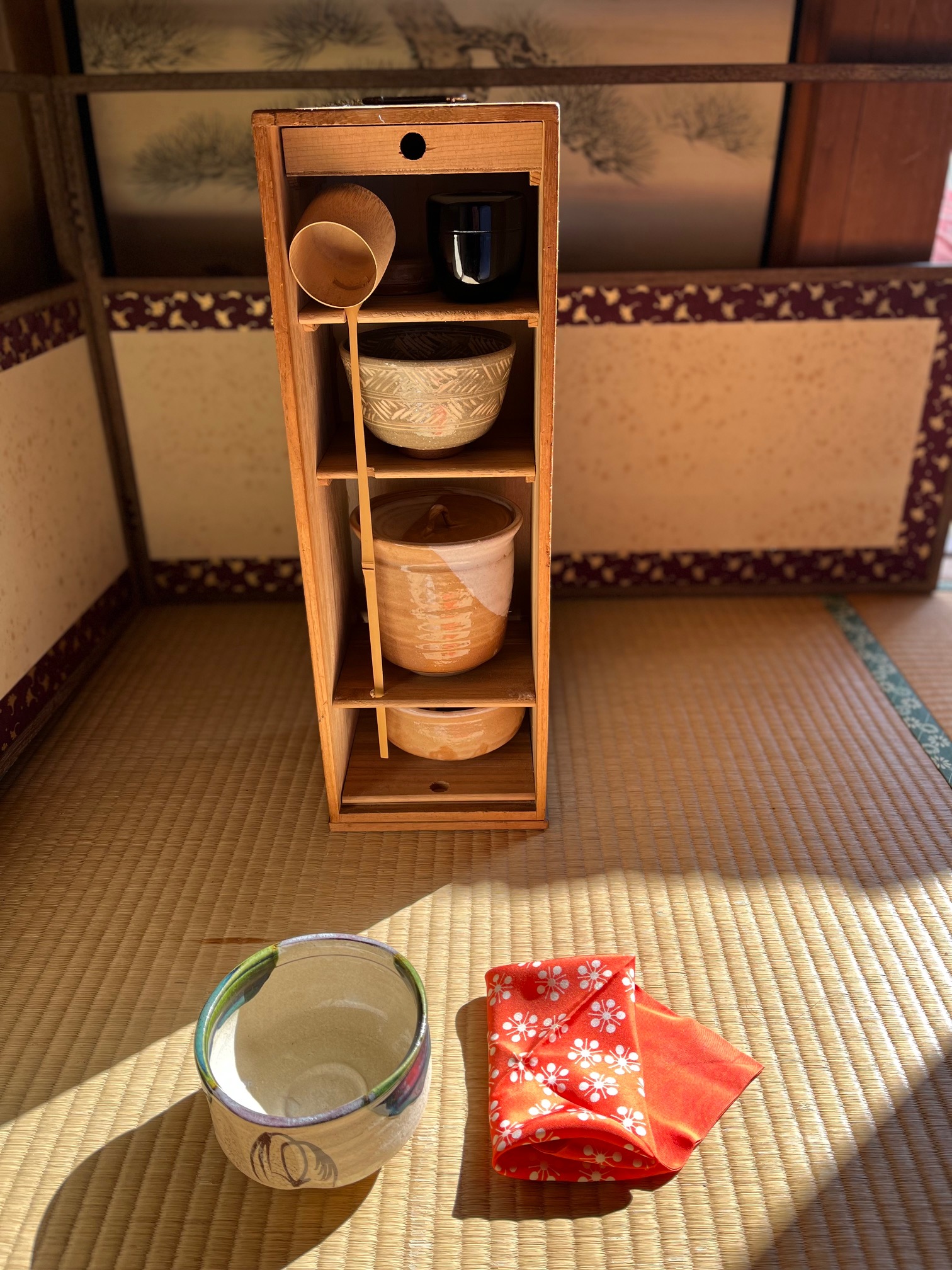

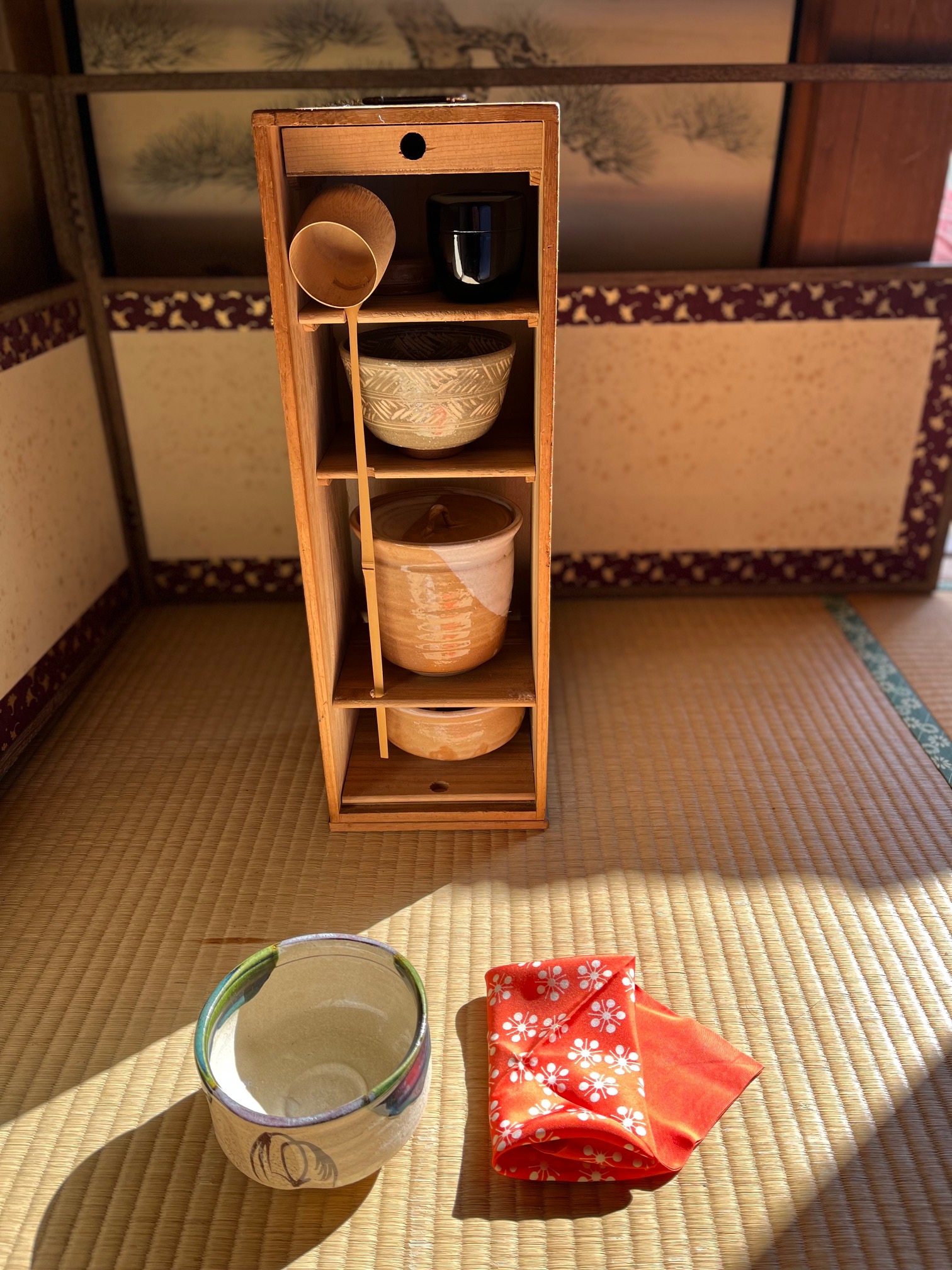

茶 席

お茶をいただく茶席は『四畳半以下を小間』と呼び、それ以上を『広間』と呼びます。

部屋の広さにより、『床のお軸や茶花や花入れ』も変わってきます。

正式な茶会

1.正午の茶事が正式な茶会です。

2.茶事の一部だけを取り出して行うのが茶会です。

茶事の流れを頭に入れておけばどんな茶会にも応用が利き、対応できます。

正午の茶事の流れ

風炉の時期:5月から10月

🔶春から夏『5月から10月の時期』にかけて、暖かい季節が訪れ、小さな茶室で

炭火の温度が充満しないように、『風炉釜』を掛けます。

風呂釜は炭火の温度を逃がさないように間口が狭くなっています。

この様なおもてなしの心遣いで、風炉釜を使っています。

🔶炉の場合

1.待合で席入りの声がかかるまで待つ。

(亭主の迎え又は銅鑼が鳴る)

2. 席入躙り口から席中入りする。

3.初座 懐石料理と初炭点前

4. 中立 後座準備のため茶室を退席します。

5.後座 濃茶点前と後炭点前と薄茶 点前をいただきます。

6.退席します。

炉 の 時期:11月から4月

秋から冬、11月から4月の時期にかけて、だんだん寒い季節になり、茶室に炭火の温度をいきわたらせる様に畳に炉を切り、炭は風炉の炭より長い炭を使います。

🔶炉は炭の温度が部屋に伝わるように広くなっています。

🔶炉の釜は風炉釜に比べて大ぶりの釜を使っています。

1.初座:初炭点前→炭点前を拝見から始まりです。

2.香合拝見:蓋を取って拝見する

3.懐石料理:一人ひとり折敷を受け取り、懐石料理をいただく

5.退席:お正客から順に露地へ出る後座準備のため待合で案内を待つ。

6.腰掛待合:腰掛待合で、後座の始まりを知らせる銅鑼の音を聞く。

1.後座:席入り、掛け軸拝見後、お点前、濃茶点前、一つの茶碗を回して飲む。

『1回ごとにお湯で茶碗を清めて、濃茶を出します』

後炭点前,炭点前を拝見する。

薄茶点前、個々の茶碗に薄茶が出ます。

退席,正客から順に退席します。

一人ひとり亭主にあいさつで終わります。

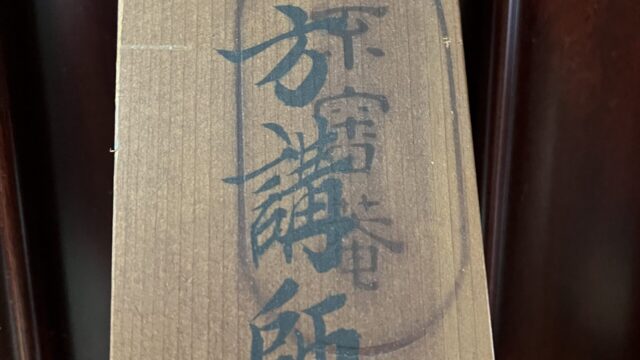

初釜 表千家 家元

初釜 茶事 表千家千宗左初釜式:初釜は新春を迎えて、

釜開きのお祝いの茶会です。

表千家では青竹を切って竹花入を作ります。

家元の元旦は早朝、残月亭の床柱に竹二重切の利休作「端の坊」の花入れを掛け、

上の窓に柳、下の窓に椿と梅が生けられるのが表千家不審庵の習わしです。

正月にちなんだ文書の掛け物、格調のある台子飾り、祝いの柱の台子が用いられます。 毎年正月の水指は干支にちなんだ永楽の水指が新調されます。

私は同門会会員ですが、京都お家元の初釜式に伺ったことはありません。

🔶表千家では、千宗左家元 主催の格式ある初釜式が茶人、同門会会員に招待されす。

初釜式は心改まる行事です。

🔶広間の床は新春らしく掛物と花を諸飾りにします。

🔶掛物は先代・即中斎家元が若いころ元旦の朝に書かれたお軸を掛けます。

🔶初釜のしつらいは表千家に伝わる家元行事に習っています。

水で打たれ清められ露地から玄関の門までの準備が終わりすがすがしい正月の茶席に伝統の重みと晴れやかな気分に満ちています。

春慶塗地袋の付いた紹鷗棚には蒔き絵で、唐松を書いた大棗を飾ります。

年頭の一服に心を込めて、客人の見守る中、亭主のお点前がはじまります。

正月の床飾りに柳の枝を結んでいけるという所作があります。

一本の長い枝を一つに結んで花入れに入れるのですが、家元残月亭の床柱に、竹二重切の利休作、端の坊の花入れがかけられ、上の窓に柳、下の窓に、椿と梅が生けられるのが習わしになっています。

🔶毎年、家元の初釜式の様子を同門会会誌から詳しく拝見説明しました。

一般の初釜と茶道

一般の初釜ではどんな様子でお茶会が進むのか表千家茶道不審庵の初釜式が始まる前の準備から流れを説明します。

茶会が始まる前に寄付きで茶室に大きな手荷物は茶室に持ち込むことができません。

お茶室に入る前に手荷物を預けます。

お祝儀を半東に預けます。

続いて、白湯をいただきます。

つくばいで両手を清め、次に口を清めて、銅鑼の音が鳴るのを待ち席入りの合図を待ちます。

亭主から準備ができた正客からお茶室へと声がかかり、正客・次客・三客・お詰めの順に茶室に入ります。

正客から躙り口をくぐって茶室に入ります。

高さ約66cm幅約63cmと小さな(片引戸)の出入り口の事を言います。

古くは=くぐりと呼んでいました、主に草庵の小間に用いられています。

躙り口は客のために設けられた、片引戸の小さな出入口の事です。

ここから初釜が始りです。

お正客から順に茶室へ入ります、お詰めは必ず最後に席入りです。

掛け軸やお花・茶道具を拝見して、お席に着いたら新年のあいさつをします。

亭主が釜に炭を入れたら、お湯が沸くのを待つ間、懐石料理とお菓子をいただきます。

懐石料理を食べ終えたら次は「中立ち」です。

🔶招待客はいったん茶室を出て、外の待ち合いで、庭のつくばいや、

たたずまいを拝見して待ちます。

🔶その間、主人は茶室の中を改めます、懐石料理の後片付け、

お軸や花を生け変えたりします。

半東の案内で、招待客は再び茶室に戻り、濃茶点前、薄茶点前がふるまわれます。

初釜での茶碗は亭主の肝入りで、特別な茶器が用意されています。

🔶濃茶点前は一つ茶碗を数名で回して、飲みます。

『 回し飲む=お点前で、一回ごと茶碗を湯で清め、建水に流し、

その茶碗を次客にお点前をしてお出しする』

🔶薄茶点前の抹茶茶碗は個々に一人ずつにだされて、干菓子をいただきます。

初釜茶会式の主役は茶道具類にあります。

初釜:着物 服装

初釜は茶人の新年会

初釜は準礼装で参加しましょう。

着物:付け下げ、色無地、華美な訪問着より、落ち着いた色の着物がよいでしょう。

第一礼装の黒留袖は茶席ではNGです。

『紬の着物もNGです』紬の着物は普段着にあたるからです。

帯:袋帯、名古屋帯を着用します。

洋服:シックなスーツ、ワンピースなど落ち着いた色合いが茶室ではふさわしいです。

🔶初釜の茶の湯を楽しんで、特にお正月のしつらえは格別です。

それらを含めて味わっていただきたいです。

まとめ

以上、お茶会に招かれた時の礼儀作法をわかりやすく

正午の茶事の流れと 初釜、着物、服装 について説明しました。

作法にはそれぞれ意味があり原則があります。

意味を理解すれば作法は難しいものではありません。

静と動を楽しむ作法は茶事の約束事ルールです。

🔶茶事の流れ、約束事を頭に入れてお茶会に参加しましょう。

ルールを守れば迷うこともなく茶の湯を楽しむことができますね。