今回のテーマは茶道、お道具について解説していきます。

先ず、お道具の説明の前に、茶道界は年初に大事な行事が開催されます。

新年最初の茶会では[初釜式]が始まりましたね!

『3千家の初釜式』に触れておきましょう!

◎裏千家では一週間にわたり、各界の著名人2000名をお招きして、

第16代家元 千宗室さん がお点前をふるまいました。

初釜式は必ず行う行事です。

◎表千家は8日戎神社で1年最初の献茶式が行われ、1月10日から京都上京区の

[不審菴]で 初釜式が14日まで続き、千宗左家元が文化人、財界人に

お点前をふるまいました。

◎武者小路千家 は1月12から15日、[官休庵]で初釜式が行われました。

『起風軒』茶室で初日、千宗守家元が来賓に濃茶をふるまいました。

茶道三千家を はじめ各流派は新年の行事として[初釜式]を開催します。

1.寄付きで身支度をして荷物をまとめます。

2.ご祝儀、食事代を係の人へ渡します。

3.白湯をいただく。

4.つくばいで手を清める。

5.席入り、広間でお軸を拝見。

6.炭点前、香合の拝見。

7.懐石。

8.中立。

毎年初めに行われる各茶道お家元は[行事初釜式]があるという認識で覚えておきましょう。

今回の記事は日常、茶の湯で使われているお道具についてまとめました。

茶道のお道具について、初心者にも分かり易く解説していきます。

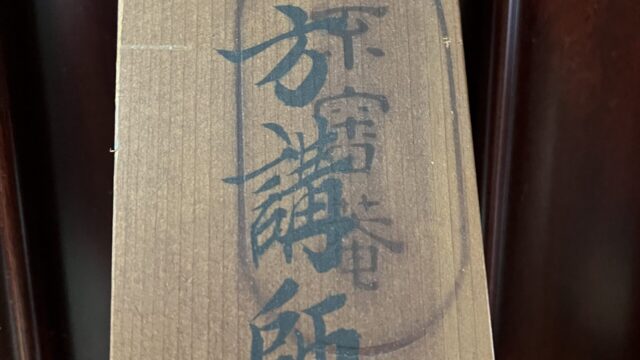

『 茶道具一式 表千家 』

茶道に必要なお道具

初心者が茶道で初めに使うお道具 (持ち物)を紹介します。

①扇子、②帛紗 ( 帛紗ばさみ) ➂懐紙(懐紙入れ)④楊枝(楊枝入れ )

初心者がお稽古に必要な持ち物です。

帛紗ばさみは①~➃をまとめて収納に使います。

『画像』左から

1. 茶道扇子

2. 帛紗

3. 楊枝入れ

4. 楊枝

茶室でお点前に必要なお茶道具

茶道で使う茶碗は日常使われている茶碗とは異なります。

茶道抹茶茶碗は日本各地の土を用いて造られています。

茶人が好む代表的な茶碗に萩焼があります。

萩焼は大道土・見島土・金峯土「みたけ土」を 混合して胎土「たいど」(器を作る粘土)を作って、萩焼茶碗が出来上がります。

『 萩焼抹茶茶碗 』

①茶釜 ②風炉釜 ③掛け軸 ➃風炉先屏風 ➄茶碗⑥水指 ⑦棗茶入⑧茶杓⑨茶筅などがあります。

①~⑨のお道具には季節や行事によってさまざまな種類を亭主が選ぶんです。

例えば①茶釜は炉釜・風炉釜があります。

11月から4月には固定式の炉(囲炉裏)で炉釜を用い、5月から10月には茶室の温度が上がらない工夫がされている、、風炉釜を用いるのです。

②風炉釜には 道安風炉、鬼面風炉、朝鮮風炉など用途に応じた種類があります。

この様に茶道のお道具は季節や茶会に応じて、亭主が心を込めてお道具を選び、客人はそれをくみ取って、茶会を楽しむのです。

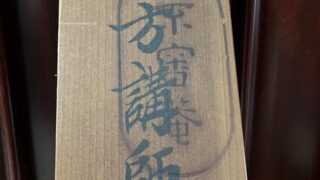

” 画像左 ”

『蓋置』左の蓋置は木の葉を3枚合わせたモチーフをもとに製作した私の作品です。

蓋置は陶器製、青竹製、銅製などがあります。

“画像下”

帛紗・茶杓・茶筅

茶道具のお茶碗は ( 種類が豊富な茶道茶碗の解説をしていきます。)

茶道具は一般で使うものとは異なり、茶道で使うお茶碗は抹茶を点てたり、

お点前に使うお道具です。

お茶碗には、日本国県内の産地の土を使用します。

素焼きは「萩焼・唐津焼・信楽焼 」などがあります。

又「織部焼・三島焼・志野焼 」は刷毛目で絵柄をつける、釉で絵柄をつけ

「いっちん技法を使った伝統文様の清水焼 」など日本各地の土から醸し出される

独特の茶碗があります。

一楽・ニ萩・三唐津

■楽焼茶碗(赤楽、黒楽 )茶碗は京都府が産地です。

楽焼茶碗の中には 赤楽・黒楽・そして[嶋台楽焼茶碗]です。

嶋台楽焼茶碗は「お正月の初釜、濃茶に使うおめでたい茶碗」があります。

嶋台楽焼茶碗は「金の茶碗」が銀より小振りで「銀の茶碗」、銀の箔を置いた方に

金の箔を置き「縁起を祝う 重ね茶碗」にして使います。

お祝いには欠かせない「嶋台楽焼茶碗」があります。

次に、これは織部焼抹茶茶碗です。

こちらは『天目茶碗』 これが『清水焼』

こちらは『天目茶碗』 これが『清水焼』

■萩焼茶碗は山口県萩市一帯が産地で茶の湯で最も好まれる茶碗の一つです。

萩焼には特徴があります。

使い続けると茶渋が浸透し茶碗に変化が現れる(萩の七化け)と言われています。

萩焼の素焼きの味わい、同じものが二つとできない面白さに惹かれて、自ら製作して

みることにしました。

萩焼茶碗体験記

萩焼の魅力に取りつかれて、大学の夏季休暇は萩焼工房に1か月こもり、萩焼茶碗の制作を初体験した、これがブログ表紙の萩焼茶碗です。

はじめて作った萩焼抹茶茶碗、作る工程はワクワクしながらロクロを回し、形が崩れて上手くいかない、仕方なく手作業で完成させました。

焼きあがると形はまだまだなのに感激したのを覚えています。

茶会では使えない抹茶茶碗は食器戸棚の奥にしまっていたのですが、

今回ブログ作成の表紙に載せてみました。

茶碗の口周りは分厚く、茶会では使えない作品、それでもはじめての茶道茶碗完成時には感激しました。今まで食器戸棚の奥にしまって置いたのですが、萩焼の素焼きのすばらしが表現できていればとブログに掲載してみました。

2年生の夏季休暇も同じ民宿に停泊して、萩焼工房に入りました。

私だけではなく東京の美術大の生徒数人も又一緒です。

茶碗の次の作品は萩焼「香合」入れを制作しました。

香合入れは前年学んだことで、柔らかく吸水性のある土の特徴も心得て作品作りはスムーズに完成、木の葉をモチーフに香合入れを作成して完成です!

今度は実際にお稽古で使える香合になりました。

ブログにのせてある香合入れは自作です。

木の葉型香合入れ、写真を載せました。

画像左は『お抹茶入れ』・画像右が自作の『香合入』です

萩焼には同じものが二つとできない面白さがあります。

独特の登り窯の火加減で唯一無二の作品が出来上がります。

日本には各地の土を使った独特の焼き物が存在します。

代表的な焼き物に『 唐津焼 』があります。

唐津焼はざっくりとした粗い土を使った素朴な風合いと多彩な装飾技法が特徴です。

唐津焼は『 萩焼 』と違って貫入がなく、使っていくうちに変化はしません。

他にも、信楽焼・更に織部焼・天目茶碗、清水焼・三島焼・などがあります。

茶道で扱うお道具は、先ずお茶碗です。

特徴:萩焼はざっくりとした焼き締まりの少ない陶土を用いた、独特の柔らかな風合いが特徴です。

土と釉薬(うわぐすり)の収縮率の違いによりできる表面に細かなヒビ(=貫入)から水分が浸透し、器の中から表面にまで浸透し自然に表面が変化します。

そのため萩焼は同じ作品が二つとできないのです。

萩焼は茶人の中では好んで使う焼き物です。

特徴:唐津焼はざっくりとした粗い土を使った素朴な風合いと多彩な装飾技法が特徴。

唐津焼は、佐賀県唐津市を中心に作られている陶器で、国の伝統的工芸品に指定されています。

信楽焼、楽焼、織部、三島、天目茶碗、清水焼、等々。この様に産地によって、素焼きの茶碗には独特の風合いがあります。又清水焼の様に美しい模様が描かれた茶碗です。

すべて覚えるとなるとなかなか大変ですよね…そこで今回は、初心者でもこれだけおさえておけば安心の基本のお道具から、お点前に必要な一通りのお道具まで、まとめてみました。

今回は茶道初心者の方にも分かりやすいように、簡単な茶道の作法についてご紹介します。

ポイントは3つで、これさえ知っておけば初めてのお茶会でも安心です。

1.挨拶.お辞儀( 先ず亭主にご挨拶 )

2.お客の作法( お正客の主席とお詰めの末席には座らない決まりごと )

3. お茶室出入りの作法( 茶室に入りるときは座って膝前に扇子を置いて一礼します。)

初心者はこの簡単なことを心において茶の湯を楽しみましょう!

後は前の方をみて、同じ動作をすることで、かまいません。すると、自然にお作法を学ぶことができます。

茶道で最も重要な「相手の立場になる」という考え方は、座って一般的な人間関係においても同様です。

茶道の作法を活かして、あなたの人間関係も一気に素敵なものにしていきましょう。